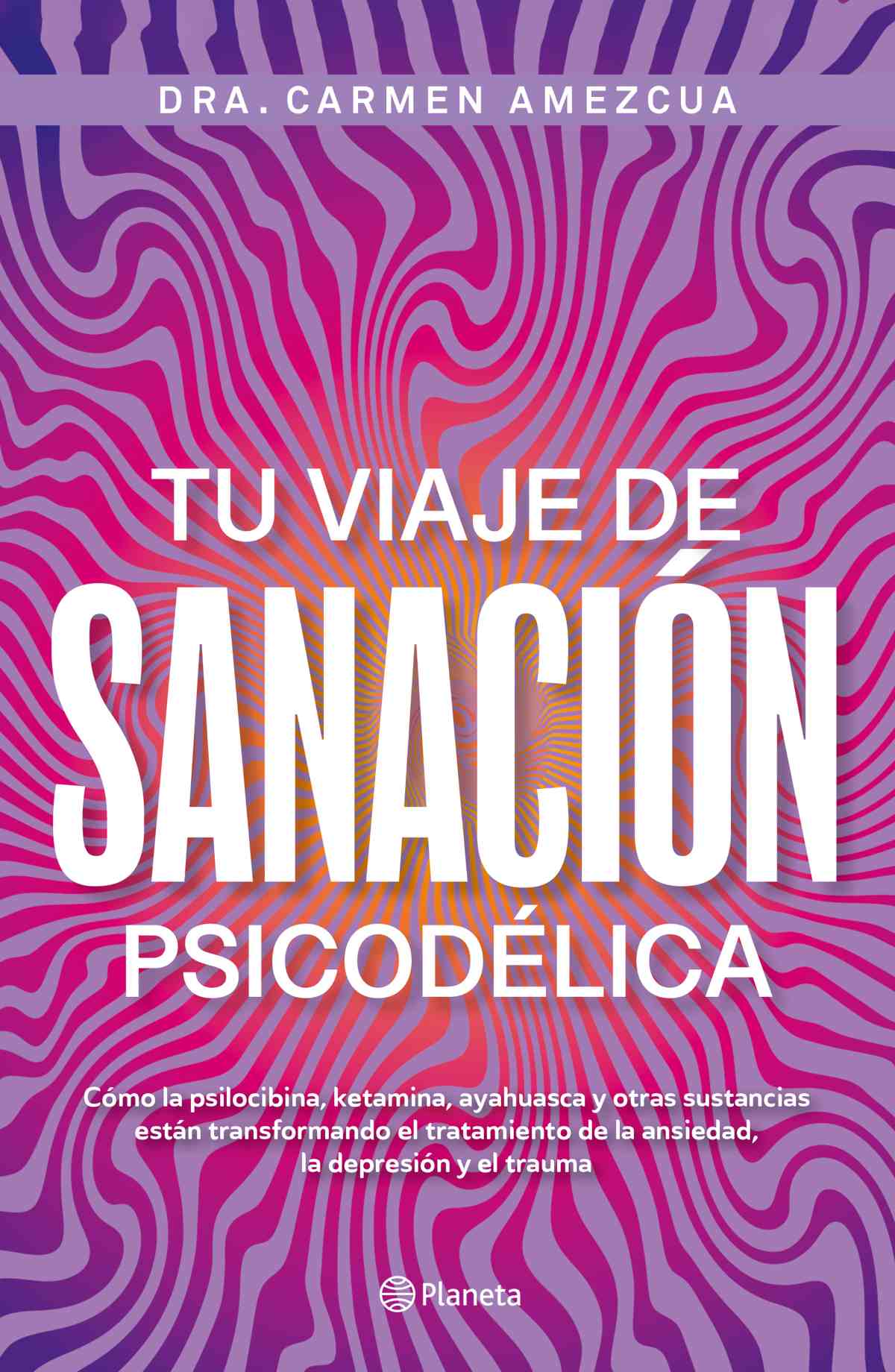

Tu viaje de sanación psicodélica: un fragmento de este libro revolucionario

Su título lo dice todo: Tu viaje de sanación psicodélica: Cómo la psilocibina, ketamina, ayahuasca y otras sustancias están transformando el tratamiento de la ansiedad, la depresión y el trauma. En exclusiva, reproducimos un fragmento de este libro revolucionario de la doctora Carmen Amezcua, en el que “nos presenta una guía para explicar cómo el consumo adecuado de psilocibina (presente en los hongos), lsd, ketamina o mescalina (presente en el peyote) funciona como un camino de sanación acompañado de un sistema que conecta mente, cuerpo y espíritu para alcanzar el bienestar holístico”, de acuerdo con el comunicado de prensa.

La madre que cultiva mariguana para salvar a su hijo

Jerónimo

La primera planta de poder que conocí fue la ayahuasca. La probé en un viaje a Perú, a los 23 años. No fui al Amazonas en busca de consumir alguna sustancia que me embarcara en un viaje de conciencia alterada, simplemente quería conectar con la naturaleza en medio de la exuberancia selvática. Sin embargo, esa zona es muy frecuentada por turistas psicodélicos, por lo que, poco después de mi llegada, me ofrecieron participar en una ceremonia de ayahuasca; yo dije que no iba a eso, pero que muchas gracias. En ese entonces, yo todavía estaba nublada por los tantos prejuicios que hay en torno a las moléculas alucinó genas, y me daba mucho miedo pensar en cómo yo, alguien con altos niveles de ansiedad, reaccionaría bajo su efecto. «Si de por sí estoy loca», pensaba, «¿qué voy a hacer drogada aquí, en medio de la selva, rodeada de tarántulas gigantes y caimanes, con murciélagos pegándome en la cara y escorpiones cayendo de los árboles?». Estaba segura de que moriría de un ataque de pánico.

Al día siguiente, cuando salí a caminar con mi grupo, el dueño de las malocas1 en las que nos estábamos quedando se acercó a hablar conmigo.

—Oiga, doctora, vengo a hacerle una invitación. El taita2 de aquí la ha visto desde su llegada y está muy interesado en que participe en la ceremonia.

—¿Yo?

—Sí, doctora.

—¿Por qué?

—Él dice que usted vino aquí por algo y que lo tiene que hacer. —¿Mencionó a alguien más?

—Solo a usted, doctora, y está dispuesto a no cobrarle con tal de que participe.

El hecho de que no hubiera dinero de por medio me convenció de que las intenciones del taita eran puras y que no solo intentaba venderme algo. Aun así, la idea de tomar ayahuasca me daba mucho miedo, y eso fue lo que le dije al taita cuando llegó en la tarde a hablar conmigo.

—¿Me permites preguntarle a la abuela3 si tú estás preparada para recibirla? —me dijo.

Le respondí que sí. Entonces, sacó un manojo de hojas de coca.

—¿Cocaína? —dije, alarmada.

Como ya he mencionado, desconocía por completo estas medicinas y sus moléculas, a pesar de que ya ejercía como psiquiatra.

—Se llama coca y, aunque de ella deriva la cocaína —me explicó—, su efecto es distinto.

Comencé a masticar esas hojas. Después de unos momentos, el taita me pidió que las escupiera sobre la tierra.

—No tengas miedo —dijo al verlas—. La abuela te está llamando.

Lo que siguió fue algo mucho más espectacular de lo que yo hubiera podido imaginar. La ceremonia marcó un claro parteaguas en mi vida.

El viaje de ayahuasca que viví, y el que se describe en gran parte de la literatura, transcurre por tres carriles: el del inframundo, el de lo terrenal y el del cielo. Hay varios arquetipos que comúnmente aparecen en estos viajes, figuras muy propias de la cultura inca como la serpiente, el felino y el ave. Yo recorrí los tres carriles.

En el inframundo, me encontré a mi padre y a mi abuelo; pude verlos, olerlos y sentirlos. Tuve la oportunidad de hacerles preguntas y el privilegio de despedirme de ellos, besarlos y abrazarlos nuevamente antes de que se fueran. En el carril terrenal, estuve pensando en lo que era mi vida en ese momento, en mi tránsito como médico y en la incomodidad que sentía al haber abandonado la vida artística; al fin y al cabo, yo había querido esculpir, cantar, contar historias… La abuela también me enumeró todo aquello de lo que debía despedirme, y en esa lista estaba mi pareja de ese entonces; fue implacable al decirme que tenía que dejar esa relación de inmediato, así como varias actitudes y conductas autodestructivas que yo sostenía en esa época.

Por último, en el cielo me vi rodeada de aves y colores. Fue una parte muy poderosa de la experiencia en la que sentí la presencia de Dios y entendí que todos los seres vivos del planeta somos un gran ser. Comprendí, también, la importancia de convivir en armonía con la Pachamama, la Madre Naturaleza, y que cuidarla es cuidarse a uno mismo y violentarla, violentarse a uno mismo.

Cuando ya se acercaba el final del viaje, tuve una visión de una anciana con cara de árbol y brazos de frondosas lianas selváticas que me colocaba una semilla en el útero.

—Te encomiendo a tu hijo —me explicó—. Este va a ser un hijo guerrero que vendrá a transformarte a ti y a muchos otros.

Debes ponerle un nombre de guerrero.

Pasaron 15 años desde esa revelación hasta que me embaracé. Durante buena parte de esa época, olvidé por completo lo que me había dicho la anciana. El nombre que mi esposa y yo habíamos elegido para mi hijo era Patricio, simplemente porque se nos hacía un nombre muy bonito. Sin embargo, mientras se acercaba la fecha del parto, comencé a recordar aquella experiencia en el Amazonas. Fue cuando me di cuenta de que Patricio no era el nombre de guerrero que me había pedido la anciana en la selva y que Jerónimo era un nombre idóneo para él. El nombre sagrado. Apto para un guerrero.

Las drogas sexuales que multiplicarán tu placer

La planta mágica

En Valle de Bravo, autoexiliada y cuidando a mi hijo pequeño, me reinventé como médico general. La población de allí no es como la de la Ciudad de México; en Valle de Bravo no había una gran demanda para una psiquiatra, así que tuve que expandir mi práctica profesional para atraer a todo tipo de pacientes. Ya no era solo una psiquiatra, sino una médico general. Además, para complementar mis ingresos, trabajaba en un hospital privado asistiendo en cirugías y partos.

En mi consultorio, comencé a tratar a dos grupos. El primero lo conformaban personas de escasos o medianos recursos, quie nes me iban a ver para tratar temas comunes, como problemas musculoesqueléticos o enfermedades gastrointestinales. El segundo estaba integrado por hippies citadinos —por decirlo de algún modo— que no eran oriundos de Valle de Bravo, sino que habían llegado buscando paz y tranquilidad, así como una mayor conexión con la naturaleza; algunos de sus miembros sí venían conmigo para tratar problemas psiquiátricos, aunque, por lo general, les rehuían a los medicamentos tradicionales de las grandes farmacéuticas.

Lo que unía a ambos grupos era su inclinación hacia la me dicina alternativa. El primero se apoyaba en una gran tradición herbolaria, y usaba todo tipo de plantas y hierbas para curarse; una de las que más utilizaban era el cannabis, el cual consumían en forma de ungüento, extracto, alcoholato, etc. El segundo, por su parte, también hacía uso de él, pero además consumía otros enteógenos5 como los hongos y la ayahuasca.

Esto me recordó a la experiencia que tuve con los veteranos de guerra en Wisconsin (de esto te hablaré más a detalle en la segunda parte), y ahora se sumaban cada día más pacientes que me platicaban sobre la gran eficiencia de estos tratamien tos. Además, si ahora trataba a personas que se medicaban con enteógenos, era mi responsabilidad estudiarlos, en especial el cannabis, y mi conocimiento empírico con él era muy limitado. Las veces que lo había consumido no me había ido bien; experi menté ansiedad y paranoia en lugar de relajación. Aun así, era una planta que, ya para entonces, respetaba mucho, así que em pecé a investigar más sobre ella.

El estudio del cannabis fue un viaje maravilloso para mí, ya que hay mucho material con qué informarse al ser uno de los en teógenos más estudiados. Aprendí sobre Raphael Mechoulam, un israelí conocido como el padre de la investigación sobre el cannabis debido a que fue el primero en aislar y sintetizar la molécula de thc,6 a mediados de los años sesenta. Este avance científico desencadenó una serie de estudios químicos que nos ayudaron a entender el sistema endocannabinoide.

Es casi inevitable que, al investigar las propiedades medicinales del cannabis, uno llegue a la conclusión de que es lo más cercano que tenemos a una planta mágica. La ciencia ha com probado, una y otra vez, que el cannabis es altamente efectivo en el tratamiento contra el dolor, la espasticidad, la epilepsia, la ansiedad, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (tdah), el párkinson y muchas otras condiciones. Esto se debe a que el sistema endocannabinoide —un sistema complejo de receptores, mensajeros y otras sustancias— es el principal orquestador tanto de la fisiología humana como de la de cualquier otro animal que tenga notocorda, es decir, cerebro y médula.

¿Por qué describo al sistema endocannabinoide como un orquestador de nuestro cuerpo? Porque es el que regula muchos de sus procesos: inmune, hormonal, cardiovascular, cerebral e incluso el eje intestino-cerebro, entre otros. El cannabis funciona contra la ansiedad, por ejemplo, porque interactúa con el sistema de serotonina, el llamado «neurotransmisor de la tranquilidad». Tristemente, a pesar de su crucial importancia para nuestro bienestar mental y físico, la gran mayoría de los médicos ni siquiera sabe de la existencia del sistema endocannabinoide, y es fundamental que lo conozcan para que puedan aprovechar su potencial terapéutico.

Mientras estudiaba el cannabis en Valle de Bravo, me contactó, por pura coincidencia, la empresa canadiense Canopy Growth, que en ese entonces era la comercializadora más grande de can nabis medicinal en el mundo. Querían que les ayudara a traer sus productos a México, y así fue como me tocó trabajar en te mas de investigación y cabildeo para empezar a educar tanto a diputados como a senadores sobre el uso terapéutico de esta planta con el propósito de ejecutar estudios clínicos en el país. Para entonces, ya existía una Ley General de Salud que incluía al cannabis como uno de los productos que se podían usar con fines médicos, pero no había un reglamento que lo forma lizara, y parte de mi trabajo consistía en que el país lo tuviera para que el cannabis pudiera comercializarse aquí y se con tara con protocolos clínicos aprobados que permitieran inves tigar sus aplicaciones médicas.

Si bien el cannabis es maravilloso por su gran complejidad, este atributo también dificulta el llevarlo al terreno médico. La planta tiene aproximadamente 1650 elementos moleculares; en tre ellos destacan 155 cannabinoides, siendo los más conocidos el thc y el cbd. Otros factores importantes de la medicina de esta planta son los terpenos, responsables de darle su distintivo olor, y los flavonoides, que son químicos brillantes que atraen a los insectos para su polinización. Todo esto complica el estudio científico de sus efectos.

Para que el cannabis se convierta en una medicina tiene que haber, por ejemplo, estudios comparados contra placebos, pero trabajar con plantas que tienen un efecto no solo en el cuerpo, sino en la mente y el espíritu, no es algo que se pueda protocolizar como, por ejemplo, una píldora que ayuda a controlar el colesterol. ¿Cómo medir los efectos de una medicina en el es píritu? Cuando se consume en una dosis adecuada, el cannabis mete al paciente en un estado no solo de relajación, sino medi tativo, de conexión con uno mismo. Bajo sus efectos, muchas personas encuentran respuestas a preguntas complejas gracias a la neuroplasticidad que induce, y estos son resultados que van mucho más allá de lo que reportan los estudios de laboratorio. En Valle de Bravo, mi relación con el cannabis evolucionó de un mero interés profesional a un compromiso profundo con su potencial terapéutico. Su asombrosa complejidad no solo trans formó mi práctica médica, sino que también me impulsó a abo gar por un cambio cultural y legislativo en México. El cannabis no es solo un medicamento; es un puente hacia una nueva forma de entender la salud y el bienestar integral.