Perú: Lima underground

Un recorrido por el barrio que los locales advierten no visitar. Una cebichería instalada dentro de un mercado que ha recibido a más de un presidente y el interior de un cementerio, forman parte de este delirante viaje libre de Machu Pichu y otros lugares comunes en Lima, Perú.

Para todos, Callao era el territorio prohibido, el lugar al cual no acercarse. En los sitios de internet donde leía sobre Lima recomendaban no ir a Callao. Un taxista que nos llevó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un ex militar metido a conductor, nos advirtió enfáticamente que en Callao todos venden droga. En el blog de una pareja de españoles leí que les habían recomendado visitar un sitio en Callao, pero que los locales les pidieron que no fueran.

Por suerte, el primer conductor, el que nos sacó del aeropuerto, había nacido ahí. Era un tipo robusto, como cincuenta años, de cabello cano cortito, con un tono de voz envidiable, casi como de narrador de fútbol. Cuando supo que éramos mexicanos esbozó una sonrisa que pude ver en el espejo retrovisor. Ese placer por ver mexicanos sería una constante que me causó mucho gusto. Nos explicó que aunque Callao y Lima comparten la misma zona metropolitana, jurídicamente son dos provincias separadas, cada una con su gobernador y leyes distintas, cosa que ha hecho que ambas ciudades tengan una rivalidad arcaica.

Los oriundos de Callao son llamados chalacos porque, según el conductor, significa costa en quechua. Aunque investigando, filólogos e historiadores especifican que en realidad se podría traducir como guijarro y proviene del portugués. Todo esto cobra sentido cuando uno ve que no hay arena en las playas, sino piedras redondas que hacen que la gente que se baña en esas costas se meta con calzado especial al agua. Claro, también hay diferencias, los surfers que cada tarde van de sus Airbnb al mar, utilizan plantillas brillantes de marca, los humildes chalacos y sus hijos se meten con zapatos viejos que producen un sonido característico al expulsar el agua a cada paso.

Los chalacos fueron los primeros que se opusieron a la colonia española. Se dice que la peculiar forma de brindar gritando “Chin pum, Callao”, proviene del ruido que hacían los cañones al dispararse, algo así como “shiii”, luego el “pum” de la munición explotando y el grito de ¡Callao! como símbolo de victoria. En los bares la gente, no siempre, puede hacer ese brindis y gritarlo varias veces.

Cebiche con b

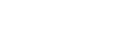

Perú vive desde hace mucho un auge turístico sin igual. Su gastronomía se ha posicionado en el mundo como una de las más buscadas, incluso dos restaurantes limeños se han colado en la parte alta de la prestigiosa lista anual, The World’s 50 Best Restaurants; El Central en el sexto y Maido en el décimo lugar. El cebiche peruano, que se escribe con B y no con v, como el nuestro, era el plato al cual le íbamos a hacer honores en nuestra primera cena. Picanterías o pulperías, le dice la gente, comunmente, a los lugares donde se venden platos de pesca- do, así que decidimos buscar una para la cena.

Este plato está elaborado con una base de jugo de limón, ají rojo (un tipo de chile que SÍ pica), cilantro fresco y cualquier pescado de calidad, aunque también pueden utilizarse cama- rones, pulpo y cualquier otra variedad de mariscos. A la base le dicen Leche de tigre y la receta es tan variable como cocineros hay, lo mismo lo hacen con leche, jugo de coco, jengibre, entre otras muchas variaciones. Todo se acompaña con granos de maíz cocido en una cama de lechuga y camote frito.

Nosotros lo comimos a una cuadra del Maido, en la misma zona exclusiva llamada Miraflores y fue una delicia. Sin embargo, el plato es algo común para el peruano, quien lo prepara en fiestas los domingos, justo para curarse la cruda y beber cervezas con los amigos. Así como los mexicanos preguntamos si se va hacer la carnita asada, los peruanos preguntan por el cebiche. En un autobús escuchamos a un señor hablar con alguien por celular, mientras le contaba que traía una cruda terrible, razón por la cual iba a hacer un “cebichito” en la casa y lo estaba invitando. Estaba a punto de preguntarle dónde sería pero la mirada seria de mi pareja me lo impidió.

Decidimos buscar un restaurante donde comieran los limeños, por lo que nos dimos a la tarea de preguntar por el mejor sitio. Luego de una breve pesquisa nos recomendaron el Sara Sara. Cuando le preguntamos a un taxista, este le marcó a su esposa para preguntarle por el nombre del lugar. La mujer, supongo emocionada, le dijo que si la iba a llevar, pero él respondió cínico. “No, qué va, es para unos clientes”.

El sitio es famoso dentro de ciertos grupos, ha tenido reportajes en la televisión local, Frecuencia latina y visitas de yotubers incas. ¡Incluso había sido visitado por la Selección peruana! Cuando fue, causó un gran alboroto, con los hinchas gritando por todo el sitio. Fue fundado por un ayacuchano, por tal razón se llama como el volcán más famoso de aquellas latitudes, el Sara Sara. Estaba dentro de un mercado en pleno Callao… ¡el lugar al que no debíamos acercarnos!

Se notaba que cuando fue abierto, hace más de 35 años, ocupaba un solo local, hoy en día se ha extendido a tres. Las porciones aquí eran visiblemente más abundantes que en Miraflores y eso que allá ya eran grandes. Sin embargo, había algo, tal vez la elección criolla y poco refinada de los ingredientes, tal vez las diferentes cocciones, tal vez la música salsa de fondo que se confundía con los gritos de los vendedores, que le otorgaban un gusto más auténtico y delicioso.

Queirolo y Hora Zero

Perú y México comparten una misma obsesión, la comida. Para el peruano la comida es signo de identidad, tan es así, que puedes quejarte de cualquier cosa del sentir nacional, pero te matan si ofendes su gastronomía. Toda ella es una mezcla de sus raíces indígenas, españolas, con las provenientes de la inmigración china, japonesa y una muy oculta, la italiana. Su arroz con mariscos mantiene la consistencia de un risotto y siempre hay en las cartas algún tallarín fresco. Junto a los españoles y los japoneses, también menudean los apellidos italianos. Uno de los más recurrentes es el Queirolo.

El patriarca de ellos, Don Santiago Queirolo Raggio, llegó de Génova alrededor del año 1877. Quién sabe porqué razones del destino, una parte de la familia fundó la llamada antigua Taberna Queirolo, en el distrito de Pueblo Libre, en 1880. Otra parte creó, ya entrados en el siglo XX, la Bodega Queirolo, en pleno centro limeño. Les pregunté, pero nadie me quiso explicar cuál era la razón de que, a mi parecer, ambos lugares compitieran y tuvieran cierta animadversión. Bodega en limeño, es tienda de abarrotes, por cierto.

Si bien, la Antigua taberna es un gran lugar muy divertido, lleno de jóvenes y mucha charla, el lugar del centro fue mi preferido. Esta preferencia tal vez porque parecía una cantina como las que los inmigrantes españoles fundaron en nuestro país, es decir, con barra de madera, vinos a la vista y comida para acompañar el trago y la plática. El sitio está detenido, literalmente en el tiempo. El administrador del lugar, Iván Pacheco Queirolo, tercera generación de los fundadores, nos dijo que había querido hacer reformas pero que sus familiares y el público se lo impidieron. También nos explicó que servían comida criolla limeña. Lo básico son las sanguches, especie de tortas, hechas de un pan muy parecido a la telera, pero más consistente. Estos pueden ser de jamón, uno muy distinto al jamón cocido o común que comemos en México, chicharrón, que es una especie de carnitas y la clásica de queso, solo que andino, un manchego más grasoso y tal vez más rico. .

Como nos explicó Pacheco Queirolo, la cantina ha visto recorrer las diferentes etapas del país durante el siglo XX, la del racismo y clasismo, en el que los obreros y negros debían sentarse en la parte trasera del lugar, además de entrar por una puerta lateral, mientras la aristocracia ocupaba los lugares del frente; pasando por el tiempo en que ninguna mujer podía frecuentar los sitios donde se expendían bebidas alcohólicas; amen de las dictaduras, el terrorismo y la enorme recesión de los años 90. Durante esa época, nos confesó, que los negocios que tenían 30 mesas llenas, pasaron a tener un par nada más. La crisis fue tal, que incluso los meseros renunciaron a gran parte de su salario con tal de tener trabajo y completar el ingreso con las propinas.

El administrador nos contó que quería que el lugar fuera real, no artificial. Por este sito han pasado lo mismo presidentes como, lberto Fujimori o Alan García (el Palacio de Gobierno queda a pocas calles), que gente como Manú Chao y gran parte de la vida política e intelectual del país. El movimiento literario, Hora Zero, sería fundado entre las mesas del Queirolo. Un trasunto de ellos aparecen en la novela, Los detectives salvajes, de Roberto Bolaño y son llamados “realvisceralistas”.

Turistas negros

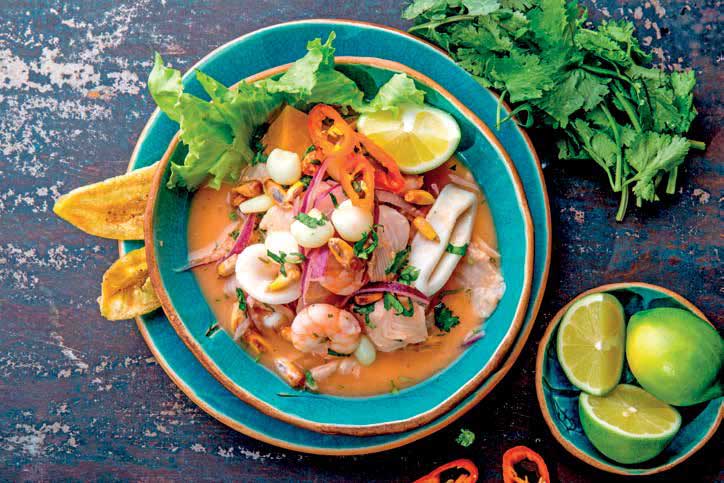

Cuando uno nace en México aprende que: la vida no vale nada, no vale nada la vida. En Perú no es tan así, pero también comparte un gusto por los rituales funerarios festivos, aunque con sus obvias particularidades. Desde el virreinato hasta el siglo XIX, momento en que se logra la independencia del país, la gente era enterrada en las iglesias. Sin embargo, en 1808 se crea el Cementerio General “Presbítero Matías Maestro”, una enorme ciudad de muertos de carácter civil. Hasta 1821, año en que José de San Martín prohibió las criptas en los recintos religiosos, las clases privilegiadas eran enterradas en la Basílica y Convento de San Francisco de Lima.

La muerte en cualquiera de sus representaciones, es un tema que me fascina, así que al enterarme que en Lima había una serie de criptas subterráneas, donde según cuentas de los guías del lugar, enterraron 30 mil personas, lo puse en mi lista. La guía, una chica de alrededor de 20 años, morena, y bajita, nos explicó que terminantemente estaban prohibidas las fotos. También nos dijo que no eran catacumbas, sino criptas y que si decidíamos utilizar ese nombre nos estábamos equivocando. Éramos un grupo compacto de tres canadienses, cinco gringos viejos, con un chico que fungió de traductor de una gringa que pasaba de los sesenta años.

La iglesia por arriba, era similar a muchas de Latinoamérica, y más si se trata de la orden franciscana, que seguía ciertas reglas de construcción y de adorno. La chica que nos explicaba el recorrido no tenía el sonsonete de cansancio que le imprimimos en México cuando hemos dicho lo mismo una y otra vez en los recorridos (esta es la historia del Callejón del Beso, dicen los niños guanajuatenses aburridos de narrar la leyenda). Lo que ella nos contaba era repetido en inglés por el chico que convertía a su idioma lo que decía la mujer. Cuando hablaba de un santo, él decía Yisus o God, cuando explicaba que tal cuadro era atribuido a Zurbarán, el tipo le decía que era de un pintor español. Todo el recorrido tuvimos que oír su traducción, porque parecía que lo hacía para todos, como si lo hubiéramos contratado.

Al momento de descender en las criptas, encontramos un laberinto de túneles repleto de cráneos, fémures, tibias y trozos de huesos varios. Los arqueólogos que trabajan desde finales de los años cuarenta del siglo XX, habían ido ordenando en montones los cadáveres para tener una idea de cuanta gente había sido enterrada. La cantidad de cuerpos era tanta que incluso los féretros eran apilados uno tras otro en las criptas y sellados con ladrillo, cal y canto, además de bañar en cal viva a los cuerpos. Pese a estas previsiones, la descomposición de los cadáveres despedía fuertes olores que escapaban hasta la iglesia, por lo que ponían grandes incienceros. Debió ser muy grotesco estar rezando por la memoria de un familiar mientras olías su cuerpo descomponiéndose.

Ciudad de muertos

El Cementerio General, Presbítero Matías Maestro, está en la periferia de Lima. A la puerta, luego de una reja anclada en el siglo XIX, hay un par de carrozas funerarias de mediados del siglo pasado. Luego, uno baja unas escaleras y te encuentras con un museo de sitio que explica los ritos funerarios. Pero nada te prepara para lo que encontrarás apenas subas y bajes otras escaleras. Distribuidas en unos muros enormes, de poco más de cuatro metros de alto, hay decenas de criptas, cerradas con lápidas de mármol, que pueden tener sencillos grabados como: una cruz, el nombre del difunto y las fechas de nacimiento y muerte, o estar llenas de colores, con globos y flores secas, estar escritas en ideogramas chinos o japoneses, o hasta incluir fotograbados.

Dicen que la muerte nos iguala, pero entre las tumbas, hay diferencias. Según me contaron, el cementerio debería inaugurarse con un difunto famoso, que en este caso sería el arzobispo español, Juan Domingo González de la Reguera. Sin embargo, el pintor Francisco Acosta tuvo un accidente y murió ahí mismo. Las autoridades decidieron esconder el cuerpo y sacarlo una vez que el arzobispo tuviera sepultura.

La edificación más grande corresponde a la Cripta de los héroes, un mausoleo enorme, parecido a una iglesia, que reúne 234 nichos con igual número de habitantes.

A esa hora del día había pocos visitantes, pero según los trabajadores hay visitas guiadas nocturnas. Un cementerio similar, aunque más pequeño, en Iquitos, en la Amazonía peruana, fue locación de una película inca de terror, en la que un grupo de muchachos sufrían una maldición..

Antes de salir, luego de casi dos horas de caminar, decidí buscar la tumba de José Carlos Mariátegui, un escritor y militante marxista. Le pregunté a uno de los cuidadores dónde es- taba enterrado. “Es la piedrota esa, la que no tiene cruz”.

Era un montículo de granito sin ningún tipo de señas católicas, diseñado por el arquitecto Eduardo Gastelu Macho. La tumba solamente tiene una frase de Henri Barbusse: “¿Sabeis quién es Mariategui? Pues bien, es una nueva luz en América, el prototipo del nuevo hombre americano”.